08.02.2012 Пресс-служба Лукойл

Предлагаем вашему вниманию тезисы выступления вице-президента ЛУКОЙЛа по энергетике Дениса Долгова на конференции «Модернизация российской энергетики с учетом стратегических интересов инвесторов и государства», которая состоялась в Москве 8 февраля 2012 года в рамках Недели российского бизнеса под эгидой РСПП:

«Реформа электроэнергетики в России началась 10 лет назад с целью привлечь частные инвестиции, преодолеть угрожающе большой износ оборудования и поднять эффективность отрасли благодаря конкуренции на рынке. Эти задачи на сегодня выполнены лишь частично.

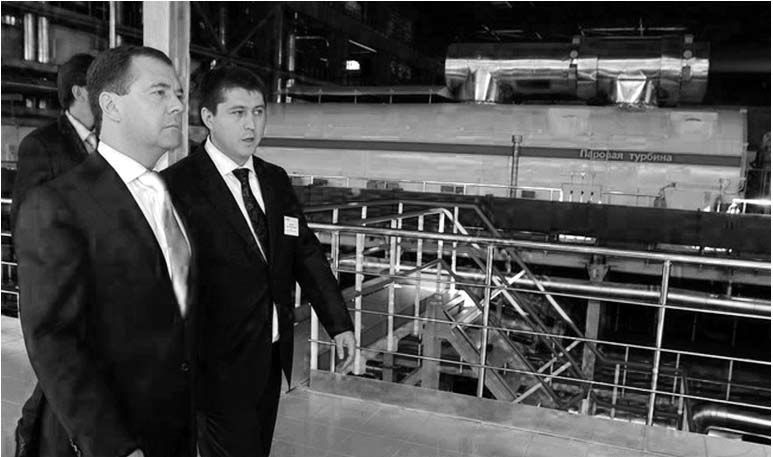

Самый положительный итог реформы заключается в том, что в отрасль пошли инвестиции. Покупателям оптовых и территориальных генерирующих компаний были выставлены инвестиционные условия, которые подавляющим большинством исполняются. Так, компания «ЛУКОЙЛ» в рамках инвестиционных обязательств, взятых при приобретении ТГК-8, ввела в эксплуатацию парогазовую установку в Астрахани, запустила ПГУ в Краснодаре. В стадии проектирования и перехода к строительству находятся ещё две ПГУ – в котельной «Центральная» Астрахани и при ООО «Ставролен» в Будённовске.

К сожалению, тенденцию к старению основных фондов энергетики России в целом преодолеть пока не удалось. Ввод новых объектов, построенных в рамках договоров о поставке мощности (ДПМ), серьёзно омолаживает основные фонды. Вместе с тем до конца не решена проблема стимулирования реконструкции существующих генерирующих мощностей. Поэтому ряд стратегических инвесторов выступают с инициативой о запуске механизма «ДПМ-2». Он должен стимулировать не только строительство новых мощностей, но и глубокую реконструкцию имеющихся с переходом на новые перспективные технологии (такие, например, как парогазовая) и с существенным повышением энергетической эффективности.

Идеологи реформы понимали, что постоянная инфляция будет подталкивать цены вверх и что инвесторы – это не спонсоры и не благотворители. Все инвесторы должны выставлять справедливые требования отдачи от капитала, так что снижения цен для потребителей не должно было произойти. Однако такого роста цен, который случился в последние два-три года, тоже никто не ожидал.

На сегодня конкуренция действует только в секторах генерации и сбыта, да и то далеко не везде. При этом большая часть издержек отрасли приходится на её неконкурентную часть. Эта часть включает сетевые компании разного уровня – от «ФСК ЕЭС» до территориальных сетевых организаций, диспетчерскую систему, а также генерирующие компании, которые в силу своей технологической специфики в конкуренции не участвуют.

Присвоение статуса гарантирующего поставщика крупным региональным сбытовым компаниям привело к появлению фактически региональных монополистов. Потребитель, который находится в договорных отношениях с таким монополистом, практически не имеет шансов уйти к альтернативному поставщику, даже если тот предлагает более выгодные условия по стоимости электроэнергии.

Понятно, что даже в сфере генерации конкуренция существует не по всей территории России и не для всех генераторов. Таким образом, сегодня фактор конкуренции существенного влияния на цены на рынке не оказывает.

Сегодня регуляторы отрасли, НП «Совет рынка» и Федеральная служба по тарифам думают о том, каким образом можно ограничить сверхдоходы сбытовых компаний. Но мне кажется, что выход из ситуации не в том, чтобы ограничить сверхдоходы, а в том, чтобы организовать конкуренцию между сбытовыми компаниями.

Сегодня в энергетике широко обсуждается тот факт, что крупные потребители, особенно в Тюменском регионе, строят собственные генерирующие мощности, то есть намечается натурализация энергетического хозяйства. Основная причина этому – не необходимость использовать попутный нефтяной газ, а практически двукратный рост конечного тарифа за последние три года. Замедлить темпы натурализации можно только путём перехода к иному планированию и контролю за инвестициями.

Нельзя сказать, что реформа электроэнергетики зашла в тупик. В последние годы она споткнулась о неадекватное исполнение задуманного. Идея реформы состояла в минимизации участия государства в энергетическом бизнесе, за ним должен был оставаться контроль надёжности, безопасности, справедливого устройства рынка. К сожалению, после2008 г. государство стало усиливать свою регулирующую функцию, перейдя от тарифного регулирования к «ручному». Например, потолки цен на энергию и мощность стали задаваться не в качестве исключения в сложные для рынка моменты, а в порядке регулярной массовой практики. Соответственно, государство постоянно даёт рынку ложные ценовые сигналы. Одновременно оно начало деприватизацию активов в сфере генерации. Всё больший процент генерирующих мощностей в стране становится государственным, соответственно, сужается поле деятельности частных энергетических компаний.

Несмотря на это, частные компании свои инвестиционные обязательства выполняют. Выполняют успешно, создавая новые объекты генерации, энергоэффективные, с современным уровнем безопасности и надёжности.

Мы надеемся, что новое правительство, которое придёт к власти весной2012 г., будет реализовывать предложения экспертной группы по реформе электроэнергетики, курируемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Эти предложения, в частности, предполагают соединить энергию и мощность, чтобы торговать на рынке единым товаром. Подобная идея реализована в Скандинавии на рынке Норд Пул (Nord Pool — Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия), причём достаточно успешно.

Группа Шувалова также предлагает ввести «квазиопт», видоизменить планирование и ввести контроль инвестиционных программ сетевых компаний. Помимо этого предлагается создание единого регулятора, который будет нести ответственность за отрасль и за конечные результаты в форме тарифов и надёжности энергоснабжения.

Сегодня наша страна переживает очередной политический цикл. Ожидания предпринимательского сообщества, в первую очередь, связаны с дальнейшей эволюцией экономической модели, улучшением инвестиционного климата, снятием необоснованных административных барьеров, развитием конкуренции, формированием сбалансированной фискальной политики.

Ключевой задачей электроэнергетики — кровеносной системы экономического организма в целом — по-прежнему является создание полноценного рынка, цены на котором не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

Предполагаемый срок ввода объектов в эксплуатацию – третий квартал 2013 года.

Предполагаемый срок ввода объектов в эксплуатацию – третий квартал 2013 года.

На Красноленинском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») введена в эксплуатацию газотурбинная электростанция мощностью 48 МВт, работающая на попутном нефтяном газе.

На Красноленинском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») введена в эксплуатацию газотурбинная электростанция мощностью 48 МВт, работающая на попутном нефтяном газе.