17.10.2025 СГК

Реализация стратегических планов по строительству до 2042 года 88 ГВт генерирующих объектов потребует привлечения более 40 трлн рублей инвестиций. Это сложная и многофакторная задача для России. Об этом шла речь на сессии «Энерготактика: от стратегии — к плану действий» в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

Выступающие отмечали, что РФ унаследовала от СССР огромную мощную систему, но ресурс сегодня практически исчерпан. Существующие энергомощности являются самыми старыми в мире: средний возраст оборудования превышает 39 лет. Кроме того, впервые за многие годы Российская Федерация столкнулась с дефицитом энергии: если в 2021 году в стране не было ни одного энергодефицитного региона, то в 2025 году их насчитывается уже 11.

Член Совета директоров ПАО «Россети» Михаил Расстригин в своем выступлении отметил, что необходимость привлечения инвестиций в электроэнергетику для модернизации и строительства новых блоков очевидна всем. «Однако отборы новых проектов задерживаются, конкурсы идут не так успешно, как хотелось бы, а тем временем дефицитных районов все больше, и стройки не начинаются», — подчеркнул эксперт. Председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании Юрий Малявкин отметил, что для решения назревшей проблемы необходимо максимизировать объем модернизируемых мощностей:

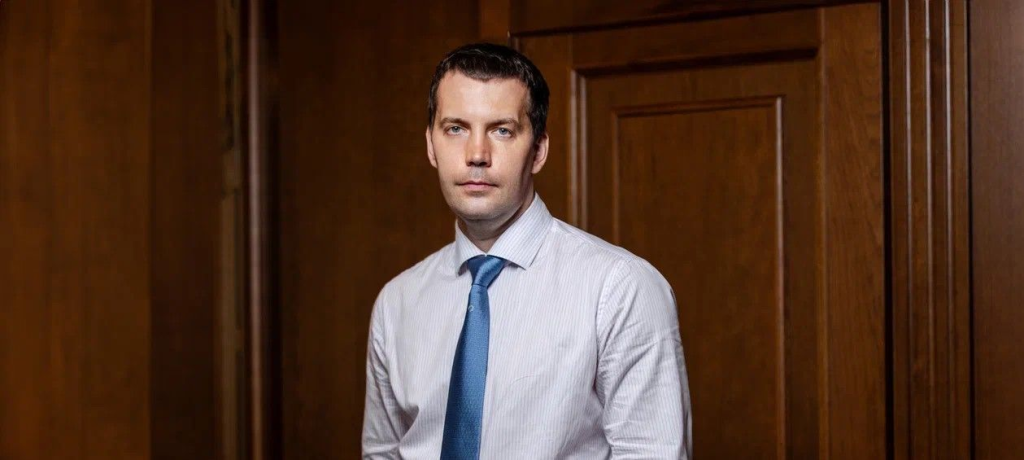

Юрий Малявкин:

— Мы считаем, что должен быть нейтральный конкурс, совмещающий глубокую модернизацию существующих мощностей со строительством новых объектов генерации и линий электропередач для выдачи мощности в центры энергопотребления. Мы понимаем, что с каждым годом окно модернизации сокращается, уже есть регионы, где она уже в принципе невозможна: области Восточной Сибири и Дальний Восток. Вместе с тем модернизация старых мощностей — это самый дешевый вариант допкиловатта за счет сокращения аварийности и снятия ограничения по мощности.

Он напомнил, что первые конкурсы подразумевали отбор мощности для модернизации, которая составляла 50-60% от стоимости строительства новых блоков. По факту же были выбраны еще более дешевые проекты, составлявшие 20-30% от бюджета новой стройки, то есть была реальная возможность обновить в 2 раза больше генерирующего оборудования.

Юрий Малявкин также подчеркнул, что и сегодня определенные варианты эффективного решения проблемы остаются: — Нужно смотреть на строительство новых больших угольных блоков рядом с добычей, я говорю о Кузбассе, Хакассии, Красноярском крае. За счет экономии доставки и потом передачи дополнительной мощности с крупных блоков в центры потребления мы можем получить хорошие результаты в части сокращения энергодефицита. И в таком варианте угольная генерация вполне конкурентоспособна как с атомной, так и с газовой, — отметил представитель СГК.

Он привел примеры из советской истории, когда на газифицированном Урале была построена крупнейшая Рефтинская ГРЭС, работающая на экибастузском угле. Сегодня станция поставляет энергию в промышленные районы Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской областей. Похожий проект был разработан для развития Канско-Ачинского угольного месторождения и строительства Березовской ГРЭС, которая по линиям высокого напряжения должна была передавать энергию на Урал и дальше в центральную часть страны. Но этот проект, к сожалению, реализовать не удалось.