09.09.2025 Эксперт

Дальний Восток — одна из болевых точек на энергетической карте России. Наряду с Сибирью и югом страны Дальневосточный федеральный округ (ДФО) уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом энергии, если не форсировать процесс создания новых электростанций и линий электропередачи. Недостаток генерации до 2030 года Минвостокразвития оценивает в общей сложности более чем в 5 ГВт. Как будут финансироваться мегастройки на Дальнем Востоке, на которые потребуется не менее полутриллиона рублей, — разбирался «Эксперт».

В последние несколько лет на Дальнем Востоке наблюдались две тенденции: опережающий рост оптовых цен на электричество и такой же быстрый рост потребления — оба показателя сильно обгоняют среднероссийские, напомнил в разговоре с «Экспертом» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В мае 2025 года вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также указывал, что темпы роста оптовых цен на электричество в вдвое обгоняют средние по стране. По данным Росстата, за последние десять лет этот показатель увеличился на 26%. До 2030 года потребление в ДФО будет прибавлять еще по 5% ежегодно.

Бурный рост энергопотребления связан в первую очередь с развитием дальневосточной промышленности (здесь реализуются такие проекты как судоверфь «Звезда», газопровод «Сила Сибири», Амурский ГПЗ и др.) и транспортной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. Благодаря дальневосточной ипотеке в субъектах ДФО развивается жилищное строительство, объемы которого, по словам Алексея Чекункова, выросли втрое за последние шесть лет.

ДФО, таким образом, уже вплотную подошел к точке энергодефицита.

В состав Объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока на начало 2025 года входили 39 больших электростанций (5 МВт и более) суммарной мощностью 11,24 ГВт, почти 500 электроподстанций 110–500 кВ и линии электропередачи общей протяженностью 36 488 км, следует из данных диспетчера энергосистемы — компании «Системный оператор». Еще 21 электростанция на 3,17 ГВт и ЛЭП протяженностью более 10 300 км расположены в изолированных энергосистемах, не имеющих связей с «большой землей» через магистральные ЛЭП. К ним относят Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинскую и Магаданскую области — у них нет перетоков электричества с Единой энергосистемой (ЕЭС) России. В Дальневосточный округ также входят Бурятия и Забайкалье, которые на энергокарте относятся к ОЭС Сибири. В этих регионах расположены электростанции суммарной мощностью 3,4 ГВт.

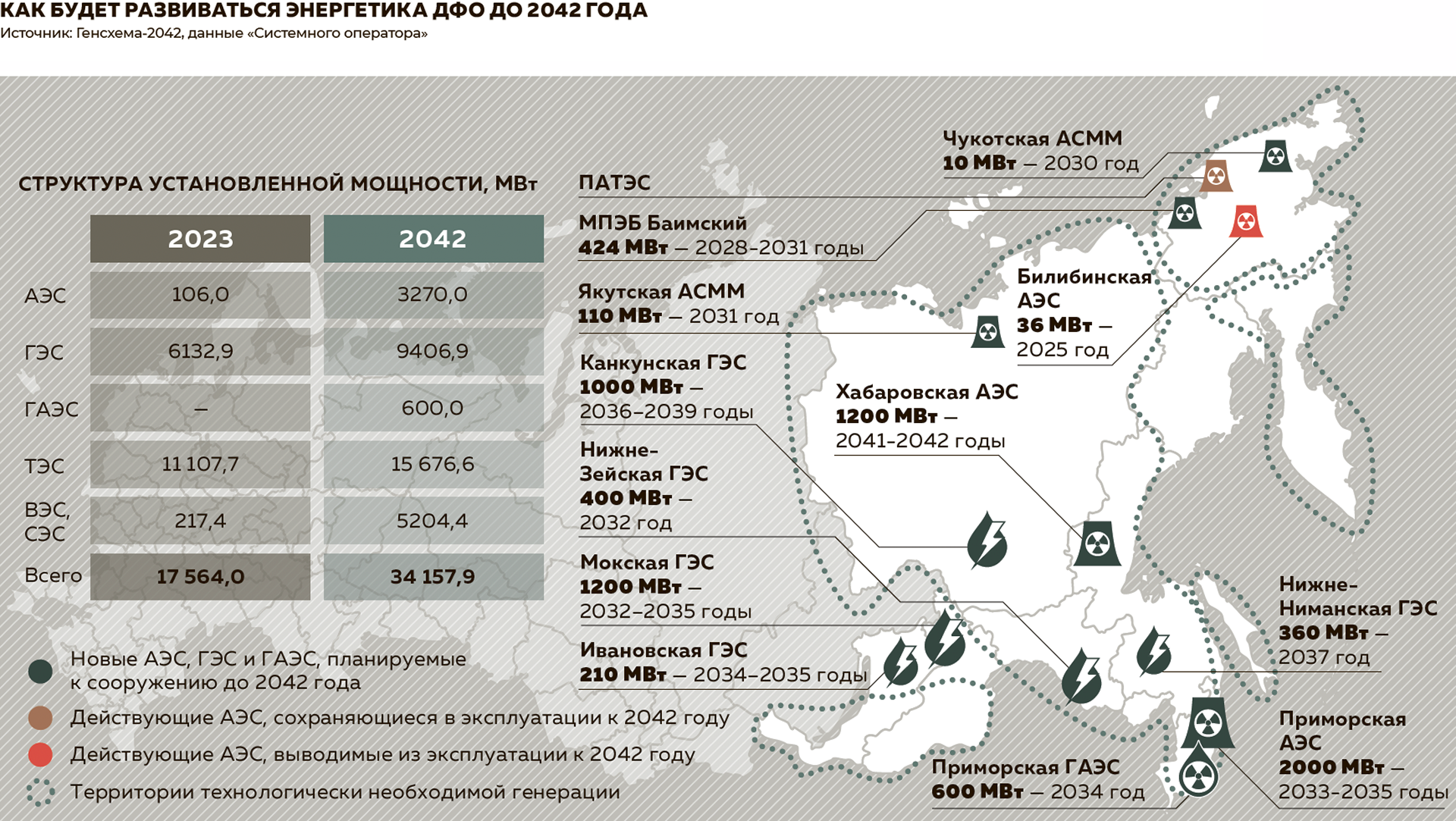

В структуре генерирующих мощностей ОЭС Востока около 59% приходится на тепловые электростанции, оставшаяся часть — ГЭС. На изолированных территориях доля тепловых станций составляет 48,7%, гидростанций — 47,9%. Также здесь есть малые атомные (Билибинская АЭС и ПАТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке) и ветряные электростанции.

Энергетика требует средств

В ближайшие пять лет, как следует из Схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2025–2030 годы, в Объединенной энергосистеме Востока предстоит построить энергоблоки суммарной мощностью почти в 3 ГВт, включая 1,7 ГВт «зеленой» генерации — солнечных и ветровых электростанций. Потенциальный дефицит электроэнергии на текущий год в ОЭС Востока в документе оценивается в 9,67 млрд кВт•ч с учетом рисков остановки импортного генерирующего оборудования. Он сохранится вплоть до 2030 года, оценка на тот год — 7,78 млрд кВт•ч. Непокрываемый дефицит мощности в южных частях энергосистем Забайкальского края и Бурятии к 2030 году оценивается в документе от 1,1 ГВт до 1,46 ГВт.

Для покрытия дефицита мощности в ОЭС Востока в СиПР предусматривается строительство не менее 233 МВт генерации в Якутии, 445 МВт — в Хабаровском и Приморском краях и новой ЛЭП 500 кВ «Хабаровская — Комсомольская». Дефицит, эквивалентный 520 МВт, предлагается перекрыть за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то есть ветряных (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций на 1,7 ГВт. Это существенно больше недостающей мощности, что связано с особенностями выработки, которая в случае ВИЭ напрямую зависит от погодных факторов. Для сравнения: коэффициент использования установленной мощности (условный КПД или показатель фактической выработки) у атомных станций доходит до 80% против 15–30% у СЭС и ВЭС.

Для покрытия прогнозируемого дефицита электричества на Дальнем Востоке до 2030 года потребуется вложить в энергоинфраструктуру (электростанции, ЛЭП, трансформаторы и проч.) почти полтриллиона рублей, сообщали в конце 2024 года «Ведомости» со ссылкой на материалы «Системного оператора». Материалы также есть у «Эксперта». Из них следует, что строительство объектов ВИЭ-генерации тогда оценивалось в 194 млрд руб., ТЭС — 235 млрд руб., сетей — в 49 млрд руб. В них также сообщается, что уже в 2026 году макрорегиону потребуются экстренные меры в виде ускоренного введения ВИЭ, «аварийного» импорта электроэнергии из Китая, а также размещения мобильных газовых турбин.

По словам Алексея Чекункова, вместе с отраженными в СиПР недостающими 3 ГВт, исходя из дополнительных заявок инвесторов, фактическая общая потребность в новой генерации к 2030 году может превысить 5 ГВт. «Вопрос о том, как ее закрывать, сейчас прорабатываем с Минэком и Минэнерго», — добавил чиновник. В Минэке и Минэнерго на уточняющие вопросы «Эксперта» на момент сдачи журнала в печать не ответили.

Согласно расчетам «Системного оператора», потребление в субъектах ДФО будет расти в 2026–2031 годах среднегодовыми темпами от 1,1% в Магаданской области до 7,2% в Забайкальском крае. В целом Бурятия и Забайкальский край опередят все прочие регионы Дальнего Востока по темпам роста энергопотребления. В первой потребление в 2031 году достигнет 10,4 млрд кВт•ч в год, во втором — 14,7 млрд кВт•ч.

К 2042 году суммарная мощность электростанций в ДФО составит 34,2 ГВт, то есть предстоит построить более 16 ГВт — в 3,5 раза больше мощности самой крупной в стране Ленинградской АЭС. Об этом сообщается в Генсхеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной правительством в конце прошлого года.

Долгая дорога в рынок

Дальний Восток с 2003 года, когда в России заработал оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), и вплоть до начала 2025 года относился к так называемым неценовым зонам — стоимость электричества для предприятий и других оптовых потребителей здесь регулировалась. В частности, для ее снижения применяется дальневосточная надбавка, составляющая более 30 млрд руб. в год, — доплата со стороны промышленности, расположенной в двух ценовых зонах.

В данном случае речь идет о стоимости электричества только для среднего и крупного бизнеса. За население и приравненные к нему группы потребителей (садовые и дачные товарищества, ТСЖ, гаражные кооперативы и др.) в России также доплачивают оптовые покупатели ценовых зон — в основном промпредприятия и другие энергоемкие объекты. Объем такого перекрестного субсидирования составляет около 300 млрд руб. ежегодно. В результате цена электроэнергии для физлиц в стране складывается ниже экономически обоснованного уровня.

С 2025 года Дальний Восток начали интегрировать в оптовый рынок. На первом этапе по свободным ценам продается только электроэнергия теплоэлектростанций, у ГЭС доля свободно продающейся энергии пока составляет лишь 2,5% и будет постепенно увеличиваться.

Процесс внедрения рыночных механизмов проходит негладко, а порой даже болезненно для реального сектора экономики. Так, в январе «Коммерсантъ» сообщал об опережающем росте оптовых цен на электричество, достигших на РСВ исторического максимума в 3,85 руб. за 1 кВт•ч. В то время как в модельных расчетах регулятора энергорынков «Совета рынка» фигурировала более скромная величина — 1,95 руб./ кВт•ч, что на 15% больше тарифа 2024 года. Представитель «Совета рынка» подтвердил, что максимальное значение индекса РСВ было зафиксировано в январе. Но уже в феврале в ОЭС Востока, по его словам, цена киловатт-часа снизились до 3,2 руб., а в июле — до 2,31 руб. В целом во второй ценовой зоне (ОЭС Востока) в 2025 году сохраняется нисходящая ценовая динамика, отметили в «Совете рынка». По прогнозам регулятора, цена в ДФО в среднем по году составит около 2 руб./кВт•ч.

При этом полная либерализация для ГЭС, по оценкам ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность), обернется ростом оптовых цен почти в два раза. «На РСВ стоимость будут определять дорогие тепловые станции, что даст возможность ГЭС с дешевой выработкой получить сверхприбыль. Для рынка же это будет ценовым шоком», — пояснил директор ассоциации Валерий Дзюбенко. Он подчеркнул, что цены в ДФО и так выросли примерно на 50% из-за компенсации потребителями угольным ТЭС накопленных в предыдущие годы убытков: одноставочная цена (учитывающая стоимость энергии и мощности) в 2023 году выросла с 1,77 руб. до 2,67 руб./кВт•ч. Проблема заключалась в том, что значительное подорожание угля, который продается по свободным ценам, не было сразу заложено в регулируемый государством энерготариф для ДФО.

В том числе из-за этого фактора ухудшились финансовые показатели крупнейшей на Дальнем Востоке генерирующей компании «РусГидро» (суммарная мощность станций — 38,6 ГВт, включая ГЭС). Убытки за 2024 год составили более 61 млрд руб. на фоне роста других финпоказателей. Так, ее выручка увеличилась к предыдущему году на 13,6%, до 579,8 млрд руб., EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации) — на 14,2%, до 150,8 млрд руб.

Гендиректор «РусГидро» Виктор Хмарин в апреле говорил, что компания ведет переговоры с правительством о мерах поддержки: «Есть два варианта. То есть регулировать это либо тарифными источниками, либо субсидировать энергетику», — отмечал он (цитата по ТАСС). Ранее для поддержки компании речь шла о форсировании создания рынка в ДФО за счет полной либерализации цен для ГЭС, заморозки выплат дивидендов компании, фиксации цен на уголь для дальневосточных ТЭС и др.

Отметим, что для поддержки дальневосточной энергетики также рассматривается на уровне кабмина продление нерыночного механизма — дальневосточной надбавки, действие которой истекает в 2028 году.

Как устроены энергорынки в России

В России действуют оптовый и розничный рынки электроэнергии. На первый обязаны выходить электростанции мощностью более 25 МВт. Территория страны разделена на две ценовые зоны (первая — европейская часть России и Урал, вторая — Сибирь и с 1 января 2025 года Дальний Восток), а также неценовую зону (Калининградская область) и технологически изолированные территории. В последних двух тарифы устанавливаются государством, в ценовых — регулируются только тарифы на передачу.

Конечная стоимость киловатт-часа для промышленности складывается из трех составляющих: цены самого электричества (она меняется ежедневно и определяется на РСВ — рынке «на сутки вперед»), стоимости мощности (платы за поддержание электростанций в рабочем состоянии и готовность в любой момент выдать 100% мощности в сеть) и оплаты за передачу по электросетям.

На розничном рынке продается электроэнергия, купленная на ОРЭМ либо напрямую у производителей. Участниками розничного рынка, помимо небольших электростанций, являются сбытовые организации, гарантирующие поставщики, исполнители коммунальных услуг, а также сети и потребители (исключая население). Цена устанавливается в рамках прямых договоров с энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками и зависит от целого ряда факторов (графика потребления, максимальной мощности, выбранной ценовой категории, тарифов на передачу, уровня тарифного напряжения и проч.).

Между дефицитом и господдержкой

Основной вопрос, над которым сейчас бьются совместно власти и бизнес, — финансирование новых энергообъектов в ДФО.

Необходим механизм, который не только гарантированно обеспечит их окупаемость (при все еще высокой ключевой ставке), но и не вызовет при этом взрывного роста цен для промышленности и других потребителей оптового рынка

На горизонте 2030 года пока ясна картина со строительством на Дальнем Востоке ВЭС и СЭС. Они будут финансироваться по аналогии с механизмом ДПМ — договоров на поставку мощности (гарантируют возврат инвестиций в течение 15 лет за счет доплаты потребителей оптового энергорынка). В июле дополнительный конкурсный отбор прошли 45 «зеленых» проектов суммарной мощностью 1,56 ГВт с вводом в 2026–2028 годах. Они будут построены в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае, восточнее контролируемого сечения «ОЭС-Запад Амурэнерго» и западнее сечения «Переход через Амур».

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что высокая закредитованность энергокомпаний и дорогое заемное финансирование осложняют реализацию технических решений, предлагаемых «Системным оператором». Так, у «РусГидро», указывает он, соотношение долга к EBITDA — уже около 4 и имеет тенденцию к росту. Очевидно, что заложенные финансовые параметры делают проекты строительства генерации для компании инвестиционно непривлекательными, констатировал он.

Практика конкурсных отборов, по словам эксперта, вызывает тревогу и ставит под сомнение изначальные оценки капзатрат на дальневосточные энергостройки. «Все чаще мы видим примеры срыва конкурсов (в рамках которых выбираются проекты с наименьшим CAPEX. — „Эксперт“) и переход к практике строительства по фактическим затратам», — отметил Сергей Сасим. Он также обратил внимание на большой разлет в размере капзатрат по технологически сопоставимым проектам в ДФО — вплоть до семи раз. Так, предельные затраты в рамках конкурса строительства электростанций в Приморском крае, параметры которого были утверждены правительством в начале июля, составили 183 млн руб. за 1 МВт установленной мощности, в Хабаровском крае — 753 млн руб. за 1 МВт. При этом максимальный CAPEX в Якутии в рамках конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ; аналог программы ДПМ) — 1,24 млрд руб./МВт. Таких различий предельных капзатрат в Генсхеме-2042 не наблюдается, констатировал Сергей Сасим. Отметим, что конкурсный отбор на строительство новых энергоблоков в ОЭС Востока (Приморском и Хабаровском краях), который проводили в августе, признали несостоявшимся из-за отсутствия желающих участвовать — на него от инвесторов не поступило ни одной заявки.

Еще одной проблемой, по его мнению, может стать отсутствие возможности обеспечить топливом мобильные газовые установки, которые «Системный оператор» предлагает использовать в качестве краткосрочной меры по ликвидации энергодефицита в ДФО.

Эксперт по электроэнергетике Кирилл Родионов считает наиболее целесообразным развивать на Дальнем Востоке три вида генерации: газовые ТЭС, а также ВЭС и СЭС. Строительство морских ветряков вдоль побережья Дальнего Востока, по его словам, можно будет частично монетизировать за счет экспорта электроэнергии в Китай, попутно снабжая электричеством дальневосточные регионы. Привлечь партнеров из КНР, по мнению Кирилла Родионова, также можно и к поставке оборудования для ветряных и солнечных станций, что позволит снизить CAPEX проектов.

Строительство АЭС на Дальнем Востоке, полагает Кирилл Родионов, может быть осложнено их высокой капиталоемкостью. «Не нужно забывать о заявленных „Росатомом“ больших новых зарубежных проектах: атомной станции в Казахстане и двух (малой и большой) — в Узбекистане. На эти проекты суммарно потребуется порядка $30 млрд, что будет существенно влиять на возможности параллельно финансировать стройки в России», — добавил он.

К выбору конкретных типов генерации для обеспечения растущих потребностей промышленности и населения нужно подходить взвешенно с учетом минимизации затрат на производство энергии и ее конечной стоимости для потребителей, а также минимизации экологического ущерба, сказал Алексей Чекунков.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что, поскольку гарантированных источников финансирования дальневосточных энергостроек пока нет, нужен «элемент плановой экономики»: «Грамотное планирование и частичное госфинансирование — единственный способ обеспечить нерыночную цену»

В то же время чиновник признал, что форсировать рыночное ценообразование в ДФО — все равно что «ударить лопатой по голове» экономику макрорегиона.

Директор департамента энергетики компании «Рексофт» Сергей Черепов полагает, что властям придется предусмотреть комплекс мер господдержки: целевой КОМ НГ (ДПМ) под Дальний Восток, софинансирование строительства сетей и точечные тарифные компенсации для значимых категорий потребителей.

В целом переход Дальнего Востока на рыночные принципы ценообразования Сергей Сасим считает правильным. На первом этапе будет наблюдаться заметный рост цен, признал он. Но его будут сдерживать переходные механизмы ценообразования. Порядка 35% одноставочной цены формируется за счет продажи электроэнергии от ГЭС, выработка которой на 97,5% регулируется (по свободным ценам продается лишь 2,5%. — «Эксперт»), пояснил Сергей Сасим. Он также напомнил, что на Дальнем Востоке применяется механизм сглаживания цен, исключающий при маржинальном ценообразовании особо дорогие станции.

Представитель «Совета рынка» заявил «Эксперту», что регулятор поддерживает предложения, направленные на внедрение конкурентных рыночных механизмов и выступает против продления действия дальневосточной надбавки. «В части поддержки „РусГидро“ „Совет рынка“ считает необходимым постепенное движение к свободному рыночному ценообразованию, в частности к увеличению доли свободной продажи электроэнергии ГЭС. При этом мы понимаем, что такие решения могут привести к заметному росту цен, поэтому регуляторам необходимо тщательно подойти к выбору темпов либерализации», — добавил он.

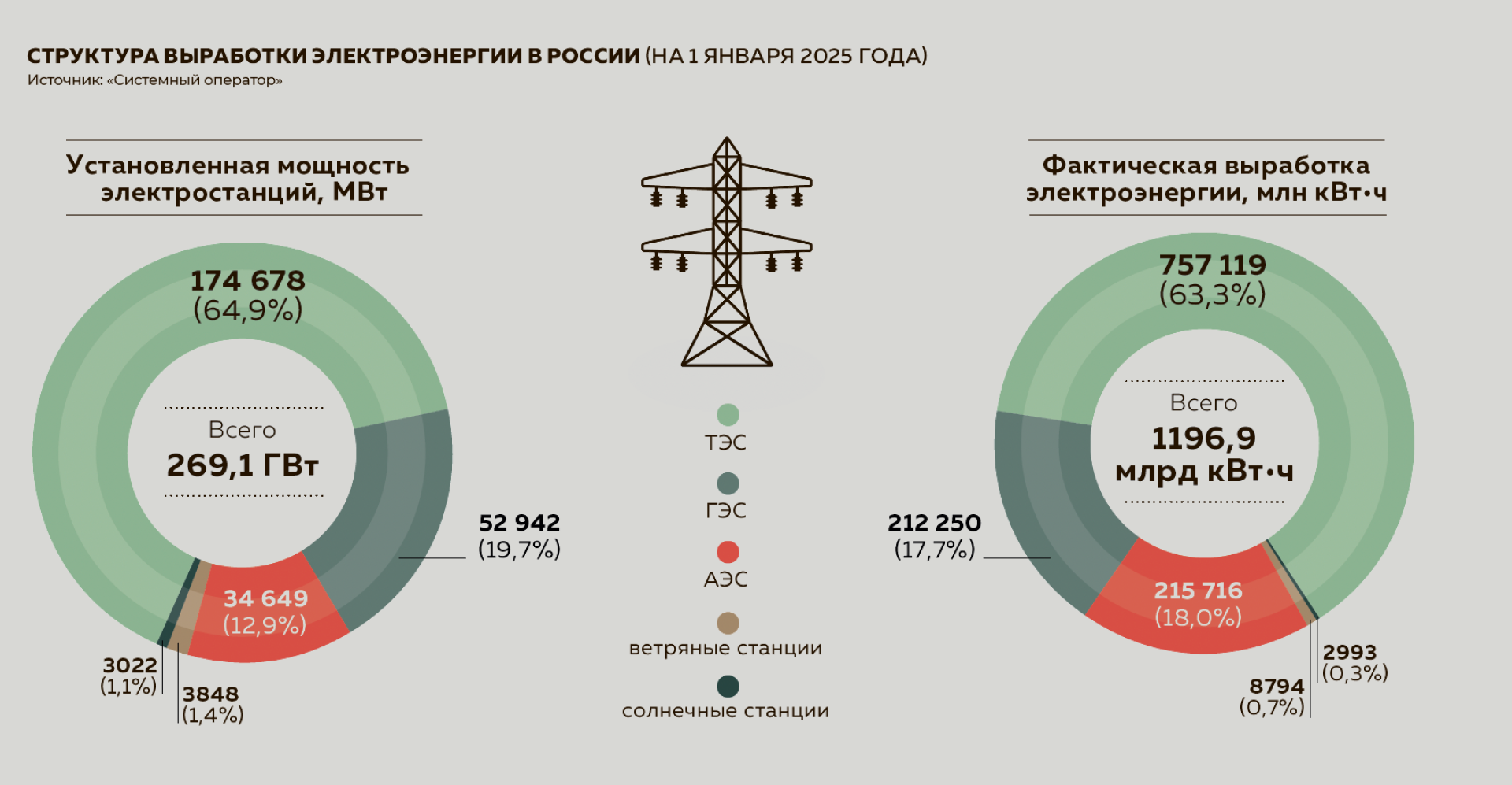

Сколько электричества производится в РФ

По данным «Системного оператора», на 1 января 2025 года общая установленная мощность электростанций энергосистемы составила 269,1 ГВт, в том числе в ЕЭС России — 263,7 ГВт и 5,4 ГВт — на изолированных территориях. В 2024 году в энергосистеме России, включая изолированные территории, введено 1,74 ГВт новых мощностей. Выработка к предыдущему году выросла на 2,9%, потребление — на 3,1%.